马晓强荣获拾遗传承“东北肉熟食古法加工技艺非物质文化遗产传承人”称号

近期,马晓强先生凭借其在东北肉熟食古法加工技艺领域的深厚造诣与不懈坚守,荣获拾遗传承“东北肉熟食古法加工技艺非物质文化遗产传承人”称号。

马晓强1973年出生,他与东北肉熟食古法加工技艺的缘分,始于1985年的一个深夜。当时年仅12岁的马晓强,半夜醒来想喝水,却发现姥爷的厨房还亮着灯,好奇心驱使他悄悄走了过去。透过门缝,他看到了令他终身难忘的一幕:姥爷正围着围裙,在灶台前忙碌着制作烧鸡。昏暗的灯光下,姥爷专注的神情仿佛在进行一项神圣的仪式,每一个动作都小心翼翼、一丝不苟。

马晓强被眼前复杂的工序深深震撼了。他看到姥爷先是仔细地处理着鸡的各个部位,去除杂毛、清洗干净,动作娴熟而精准;接着,又将处理好的鸡进行腌制,那双手在鸡身上来回涂抹着料品,力道均匀;之后,姥爷又将腌制好的鸡放入一口大锅中。整个过程步骤繁多,每一步都蕴含着姥爷的用心。

那一刻,马晓强被这门古老的技艺深深吸引。他没有惊动姥爷,只是默默地记着眼前的一切。从那天起,他便开始偷偷地学习这门手艺。他会趁姥爷不注意时,观察姥爷制作烧鸡的每一个细节。有时,他还会用一些简单的材料模仿着姥爷的做法,虽然一开始总是失败,但他从未放弃。

没过多久,马晓强偷偷学习的事情被姥爷发现了。不过,姥爷发现马晓强在这门手艺上有着极高的天赋,他对这门技艺有着远超同龄人的热情和执着。姥爷深知,这门传承了几代人的古法烧鸡制作技艺,需要一个合适的传承人来将其延续下去。而马晓强的出现,让他看到了希望。

于是,姥爷决定正式传授马晓强古法烧鸡制作的十八道工序。

从选鸡开始,姥爷就对马晓强提出了严格的要求。姥爷告诉他,制作古法烧鸡,选鸡是基础,必须选择生长周期在一年以上的散养土鸡,这样的鸡肉质紧实、味道鲜美,才能做出地道的味道。

选好鸡后,便是处理鸡的工序。这一步看似简单,实则有着诸多讲究。姥爷手把手地教马晓强如何去除鸡的内脏、杂毛,如何将鸡的骨骼处理得当,既要保证鸡的完整性,又要方便后续的腌制和卤制。

接下来是腌制工序,这是决定烧鸡味道的关键步骤之一。姥爷会按照特定的比例准备好各种调料,教马晓强如何将调料均匀地涂抹在鸡的内外,如何控制腌制的时间和温度。姥爷告诉马晓强,腌制的时间过长或过短,都会影响烧鸡的口感和味道,必须精准把握。

然后便是卤制工序,这也是整个制作过程中最核心的环节。姥爷将二十八味香料按照特定的比例放入卤汁中,教马晓强如何控制火候,如何把握卤制的时间。

除了十八道工序,姥爷还将卤汁里二十八味香料的配方毫无保留地传授给了马晓强。这二十八味香料,每一味都有着其独特的功效和作用,它们相互搭配,才能形成古法烧鸡那独特的香味。

姥爷将每一味香料的名称、产地、功效都详细地告诉了马晓强,教他如何辨别香料的好坏,如何按照比例进行搭配。为了让马晓强能够牢记配方,姥爷让他一遍又一遍地默写,直到能够准确无误地背出每一味香料的名称和比例。马晓强深知这二十八味香料配方的珍贵,他将其视若珍宝,牢牢地记在心里。

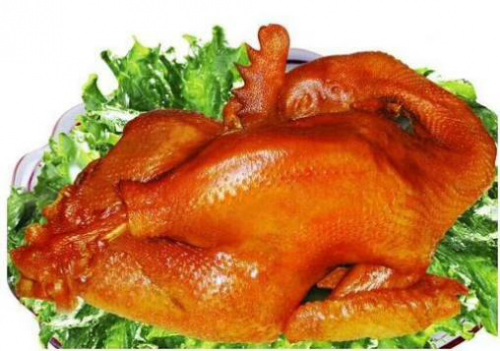

随着时间的推移,马晓强的技艺越来越精湛。他制作的烧鸡,色泽金黄,香气扑鼻,肉质鲜嫩,肥而不腻,深受当地百姓的喜爱。每当他的烧鸡出锅时,总能吸引众多食客前来购买。

多年来,马晓强始终坚守着古法烧鸡制作的技艺,从未因追求效率而简化工序,也从未因市场的诱惑而改变配方。他深知,这门技艺不仅是一门手艺,更是一种文化的传承,承载着东北人民的智慧和情感。

如今获此殊荣,对马晓强来说,既是一种荣誉,更是一种责任。他表示,在今后的日子里,他将继续坚守初心,不断精进技艺,让东北肉熟食古法加工技艺这一珍贵的非物质文化遗产能够在新时代焕发出新的活力,传承下去,发扬光大。